Missions humanitaires en Afrique : comprendre les enjeux et s’engager autrement #

Les besoins réels des populations africaines : priorités sanitaires, éducatives et sociales #

Les besoins humanitaires en Afrique connaissent ces dernières années une aggravation marquée, notamment sous l’effet conjugué de la croissance démographique et de l’augmentation des crises sanitaires et environnementales. Au début de l’année 2025, selon des chiffres de l’Union africaine, 115 millions de personnes nécessitaient un recours à l’aide humanitaire, recouvrant près de 5 millions de réfugiés, tant en Afrique centrale qu’en Afrique de l’Ouest. Les urgences s’articulent autour de la malnutrition, du manque d’accès à l’eau potable, de la prévalence des maladies infectieuses et d’une pression constante sur les systèmes éducatifs.

- UNICEF France appuie massivement la vaccination infantile au Burkina Faso et au Niger : en 2024, plus de 3,2 millions d’enfants ont bénéficié de campagnes préventives contre la rougeole et la poliomyélite.

- À Kinshasa, la lutte contre la malnutrition aiguë aiguë a mobilisé les ONG locales et le PAM (Programme Alimentaire Mondial), distribuant en 2023 près de 20 000 tonnes de produits alimentaires enrichis à près de 200 000 enfants.

- Dans la région de Bamako, Mali, le projet « Femmes et éducation », porté par l’association Plan International, encourage l’accès des adolescentes à un cursus scolaire complet : 45% des bénéficiaires ont pu intégrer le cycle secondaire, contre 27% cinq ans plus tôt.

Les catastrophes naturelles telles que la sécheresse dans la région du Sahel ou les inondations récurrentes en République démocratique du Congo aggravent la vulnérabilité, avec des conséquences directes sur la santé, l’accès à la nourriture et la stabilité familiale. Les solutions élaborées émanent d’une coopération étroite entre ONG internationales, agences onusiennes et associations africaines. La priorisation de la santé communautaire, du développement rural et du soutien psychosocial s’appuie sur des stratégies adaptées à la diversité culturelle et géographique des régions concernées.

L’impact du volontariat international sur le tissu social local #

Le volontariat international façonne le quotidien du continent africain bien au-delà de la simple assistance matérielle. Les équipes bénévoles déployées par Médecins Sans Frontières, Action contre la Faim et La Croix-Rouge française mettent l’accent sur le transfert de savoir-faire, l’accompagnement à la gestion autonome des projets locaux et la responsabilisation des communautés d’accueil. Cette approche fédère autour d’objectifs concrets, tout en valorisant l’initiative des acteurs africains.

- Depuis 2022, le programme de formation de la Fédération Internationale de la Croix-Rouge au Sénégal propose des cycles de santé publique ayant permis à plus de 1 400 agents locaux de se spécialiser dans la prévention des épidémies.

- En Afrique de l’Ouest, les missions de VSO (Voluntary Service Overseas) créent des binômes entre enseignants africains et européens à Accra, Ghana pour améliorer la pédagogie dans les quartiers défavorisés : taux de réussite au certificat de fin d’études primaire passé de 64% à 81% entre 2021 et 2024.

L’échange de compétences et l’ancrage multiculturel favorisent la montée en compétence à long terme : l’émergence de leaders locaux, la création de coopératives agricoles ou de clubs de jeunes en zone rurale illustrent des évolutions profondes. Reconnaître l’impact social, c’est mesurer la capacité du volontariat à transformer durablement le tissu associatif et sécuriser l’autonomie des bénéficiaires.

Missions solidaires : focus sur les initiatives écologiques et d’autosuffisance #

La dimension écologique s’impose progressivement comme une priorité incontournable dans la stratégie des interventions solidaires, notamment face aux risques de dégradation accélérée des écosystèmes. Les projets de reboisement, de sensibilisation à la biodiversité et de gestion économe de l’eau sont au cœur de programmes à impact porté par des acteurs tels qu’Afrique Verte International ou World Wildlife Fund (WWF) Afrique.

- En 2023, l’initiative Green Belt Movement lancée au Kénya par la militante Prix Nobel Wangari Maathai, a favorisé la plantation de plus de 50 millions d’arbres dans la région de Nairobi, impactant les ressources hydriques et l’économie rurale.

- Le projet Agroécologie Sahel, développé par CIRAD (Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement), a permis en Burkina Faso l’implantation de potagers communautaires sur 780 hectares entre 2021 et 2024, avec l’engagement de 12 000 familles.

- Food Security Cluster, coordonné par l’ONU, FAO et Oxfam, a accompagné 465 000 personnes en République centrafricaine pour initier des techniques d’agriculture durable : 52% des participants ont doublé leur production maraîchère en deux ans.

Ces réalisations, axées sur l’autosuffisance alimentaire et la gestion responsable des ressources, tendent à atténuer la dépendance au financement extérieur, tout en améliorant les conditions de vie des populations rurales et la résilience face au changement climatique. S’engager sur ce volet nécessite d’intégrer l’enracinement local des initiatives pour assurer leur pérennité.

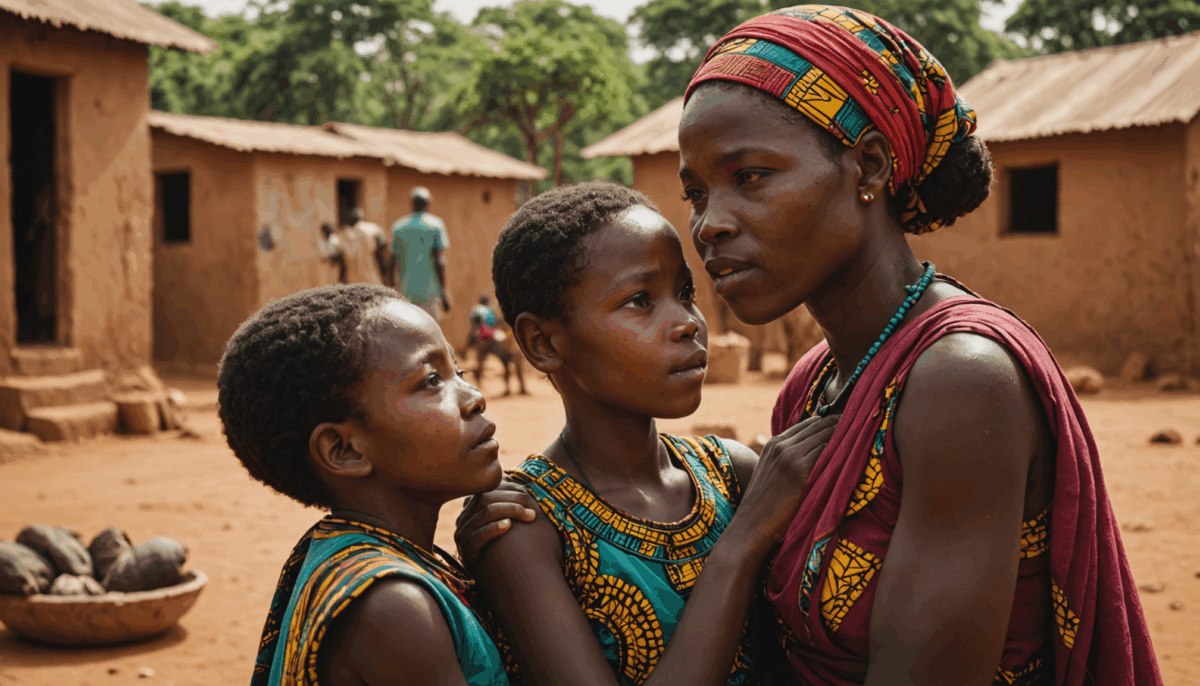

Immersion culturelle et adaptation sur le terrain : moteurs de l’engagement responsable #

Prendre part à une mission humanitaire en Afrique bouleverse notre manière d’appréhender l’engagement, en exigeant une adaptation culturelle constante. Loin des schémas d’aide descendant, le travail sur le terrain impose de reconnaître la richesse, la diversité et la complexité des sociétés africaines. Le quotidien des volontaires, de Bamako à Douala, conjugue écoute et respect des codes locaux, apprentissage des langues vernaculaires, et partage de vie dans des conditions parfois précaires.

- À Ouagadougou, dans le cadre du programme santé de Médecins du Monde, les équipes internationales participent aux célébrations traditionnelles, partagent les événements familiaux et conçoivent les modules éducatifs en concertation avec les chefs de clan.

- Les échanges entre volontaires français et étudiants d’université à Lomé à travers la structure AFEV Afrique enrichissent la réflexion sur la pédagogie locale et favorisent l’émergence de solutions inédites adaptées au contexte togolais.

L’apprentissage mutuel, favorisé par l’inconnu et la nécessité de sortir de ses propres repères, influe notablement sur les modes d’action : nombre de participants évoquent une remise à plat de leurs certitudes et développent un leadership interculturel solide. Cette immersion est, selon notre expérience partagée, un levier puissant pour s’engager dans une dynamique respectueuse des attentes et valeurs locales.

Critères pour sélectionner une mission éthique et responsable #

L’explosion du nombre d’organismes proposant des missions en Afrique impose un véritable tri éthique. Sélectionner la bonne mission, c’est investiguer la traçabilité des fonds mobilisés, la cohérence des actions menées sur le long terme et la dynamique de co-construction avec les bénéficiaires. Un partenariat efficace s’ancre dans la transparence, la durabilité et l’intégration structurée des politiques nationales de développement.

- En nous appuyant sur les évaluations indépendantes menées par le SPHERE Project ou par des labels spécialisés comme IDEAS, nous privilégions les ONG ayant un historique de résultats mesurés : le taux de pérennisation des projets y dépasse souvent 70% trois ans après la fin des financements directs.

- Une mission engagée par Terre des Hommes Suisse en Afrique de l’Est s’appuie sur la validation des impacts par des comités communautaires, qui suivent l’évolution des indicateurs de santé maternelle ou d’alphabétisation via des audits annuels.

- Veillez à vérifier l’engagement de l’organisation dans des plateformes telles que Coordination SUD (France), qui impose une charte éthique sur la coopération internationale et la lutte contre le « volontourisme ».

Nous recommandons d’exclure toute structure qui délègue ses démarches sans implication forte des communautés bénéficiaires. La sélection doit porter sur l’expérience de terrain, les garanties de suivi post-mission, et la capacité à mesurer objectivement l’évolution du cadre de vie local, au-delà de l’apport immédiat.

Témoignages et retours d’expérience : la parole aux bénévoles #

À travers les retours des personnes parties sur le terrain, se dessine une image contrastée, nuancée, mais profondément humaine des défis et réussites des missions humanitaires africaines. Leur parole met en lumière à la fois les accomplissements sensibles et les difficultés psychologiques rencontrées.

À lire Comment fonctionnent les institutions publiques en France : rôles et missions clés

- Fatoumata Diallo, coordinatrice projet au sein de CARE Mali, insiste sur la force des liens quotidiens avec les communautés peules et la montée en puissance des femmes dirigeantes sur des programmes agropastoraux. Elle relate, qu’en 2022, la création d’un groupement féminin de microcrédit a fait passer le taux d’autonomisation économique de 10% à 37% en deux ans.

- Les retours de Jean-Martin Bauer, responsable sécurité alimentaire World Food Programme (WFP) au Sénégal, rappellent la frustration d’interventions suspendues pour cause d’insécurité, mais aussi la fierté de constater que des bénéficiaires du programme « Cantine scolaire » reprennent le flambeau et transmettent à leur tour les techniques de gestion.

- Au nord du Bénin, Alice Chabod, infirmière déployée en 2024 par l’ONG ALIMA, évoque le choc culturel du premier mois mais l’enrichissement progressif, par la maîtrise de l’idiome local et la confiance bâtie, de sa relation avec les enfants soignés, notant une hausse de fréquentation du centre de santé de 22% sur un an.

À la lumière de ces témoignages, il apparaît que la sincérité de l’engagement, la patience et la capacité à s’interroger sur le sens réel de l’action, conditionnent non seulement l’impact, mais aussi l’évolution personnelle. Prendre le temps de rencontrer, de se laisser transformer, c’est le secret d’une action solidaire qui honore les réalités africaines tout en ouvrant la porte à un nouvel humanisme.

Plan de l'article

- Missions humanitaires en Afrique : comprendre les enjeux et s’engager autrement

- Les besoins réels des populations africaines : priorités sanitaires, éducatives et sociales

- L’impact du volontariat international sur le tissu social local

- Missions solidaires : focus sur les initiatives écologiques et d’autosuffisance

- Immersion culturelle et adaptation sur le terrain : moteurs de l’engagement responsable

- Critères pour sélectionner une mission éthique et responsable

- Témoignages et retours d’expérience : la parole aux bénévoles